近期,上海建筑设计研究院有限公司(以下简称“上海院”)医疗建筑设计研究院原创中标上海市质子重离子医院二期工程项目。这座计划新增1套质子设备和1套重离子设备、总建筑面积近7万平方米的医疗综合体,建成后的上海市质子重离子医院有望成为全球规模最大的粒子临床治疗中心。作为深耕该领域多年的设计领航者,陈国亮先生就二期项目的设计理念、技术突破与人文思考,接受了筑医台融媒体专访。

01

核心理念:以“技术为基”筑底,以“空间为魂”疗愈

“质子重离子治疗设备是医疗领域的‘大国重器’,其技术精度要求之高,对设计而言是具有挑战的。但我们始终认为,技术是手段,人才是目的。”陈国亮先生开门见山,阐述了二期项目“技术为本、空间为魂”的核心设计理念。

项目二期鸟瞰效果图

在“技术为本”层面,团队需攻克三大关键难题:一是满足设备对场地的严苛要求,包括平面尺寸、辐射防护、微振动控制等“硬指标”;二是实现精准的工艺环境控制,例如工艺冷却水的温差波动需控制在极小范围;三是高效组织流线——患者、医护、工程师等不同人群的动线需严格区分,既保障安全,又提升效率。

而“空间为魂”的落脚点,则在于让医疗空间充满温度。“我们从三个维度发力:便捷与隐私并重,比如优化诊室布局减少患者折返,同时通过分区设计保护隐私;营造自然疗愈环境,用景观庭院、采光井等引入自然光与绿意;更在细节处注入关怀,比如候诊区的座椅高度、扶手设计,都充分考虑患者的身体状态。”陈国亮解释道,“冰冷的设备需要温暖的空间载体,才能让治疗不仅治愈身体,更安抚心灵。”

02

新旧共生:四大策略实现“延续与升级”的平衡

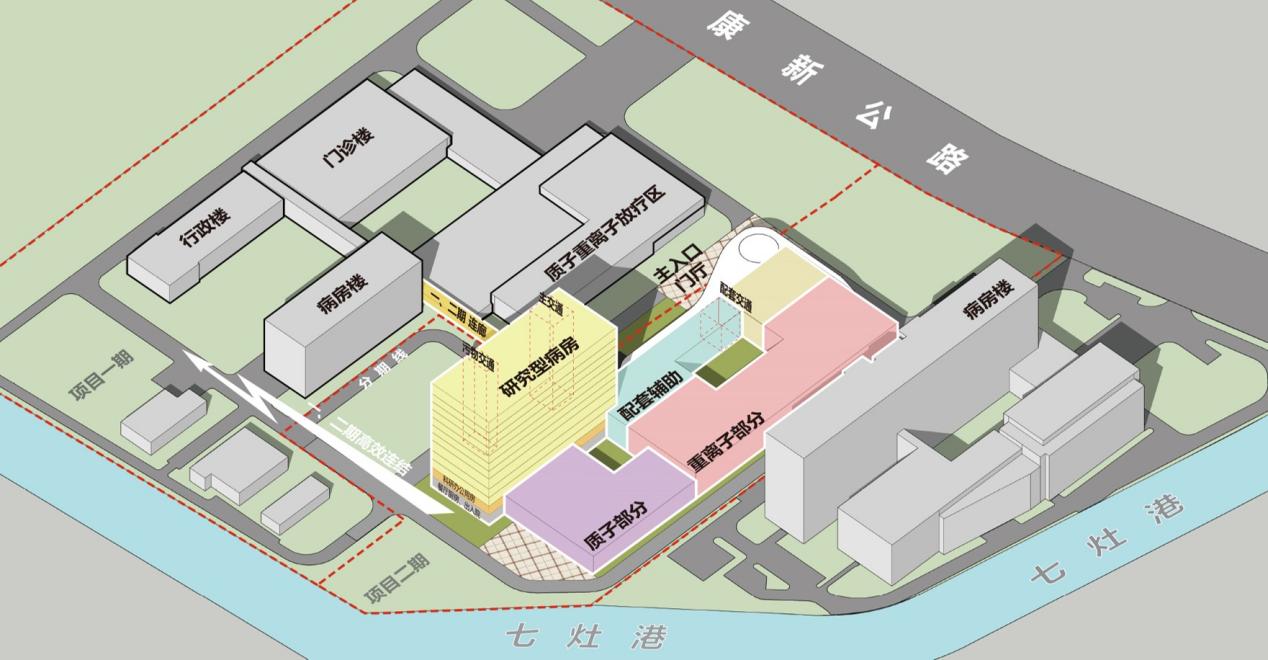

二期项目位于一期与上海肿瘤医院临床医学中心之间的预留用地,如何让新建筑与已有空间有机融合?陈国亮先生提出了“规划延续、功能互补、集约高效、和谐统一”四大策略。

“规划延续是基础。”他介绍,团队延续了十六年前一期的发展轴线,从地下、地面、空中三个维度强化联系:地下通过连廊与一期无缝衔接,形成一体化放射治疗中心;地面延续人行主轴线,用景观庭院串联成连续步行体验;空中则通过连廊增强科研与医疗的互动,构建“三位一体”的空间整体性。

项目二期效果图

功能上,二期实现了从“诊疗”到“医教研”的跨越。“一期以诊断治疗为主,二期在地下打造了国内唯一拥有三套质子重离子治疗设备的现代化肿瘤放射治疗中心,同时拓展科研、教学功能,形成‘医教研’三位一体的格局。”陈国亮先生强调,这种功能互补将让一期与二期共同构成中国肿瘤放射治疗的技术高地。

更具挑战的是“集约高效”——二期建设规模大于一期,需配置两套尖端设备,但建设用地仅为一期的一半。“这要求布局必须更紧凑,但空间体验还要比一期更舒适。”陈国亮先生坦言,团队通过精细化模拟与优化,在有限土地上实现了功能与体验的双赢。

在建筑形态上,二期选择“在传承中创新”:延续一期的语境风格与外墙材质以保持统一性,同时通过强化主入口标识性、融入绿色建筑理念等细节,赋予其时代感。“不刻意标新立异,却能在和谐中彰显升级,这是我们对‘统一’的理解。”

03

应对流量:用“精准测算+流程再造”保障未来需求

作为有望成为全球规模最大的粒子临床治疗中心,二期项目必须直面未来患者流量增长的挑战。陈国亮先生透露,团队已通过“精准测算、流程再造、分级保障”三大策略提前布局。

“质子重离子治疗的特殊性,给了我们精细化设计的优势。”他解释,设备满负荷运转时的接诊量相对固定,全预约制模式可精确规划人流峰值,再结合大数据分析,能为等候区、更衣室等关键空间建立动态容量模型。“这让我们能科学配比各功能空间,避免资源浪费或拥挤。”

流程再造则聚焦全周期人性化体验。“我们重构了传统医疗流程,通过空间分级(如将治疗区、候诊区、康复区科学分区)、强化隐私保护(如独立诊疗单元)、深化环境疗愈(如引入自然景观与艺术装置),让患者从入院到离院的每一步都更顺畅、更安心。”陈国亮先生表示,这种设计既满足当下需求,更能应对未来爆发式增长,“尖端治疗水准与优质就诊体验,二者缺一不可。”

项目二期功能分区布局图

04

跨界优势:大科学装置经验与医疗建筑积淀的“双轮驱动”

在质子重离子医疗相关项目的推进中,能形成独特竞争力,关键在于其不可替代的跨界积累。“这里有两方面重要基础:一是二十年大科学装置设计沉淀的技术经验,二是六十余年医疗建筑领域的深耕探索。” 陈国亮先生介绍道。

早在 21 世纪初,便已参与上海光源、软 X 自由电子激光装置等国际领先大科学装置的设计工作,在辐射防护、微振动控制、空间恒温等细分领域,逐步沉淀下不少实用技术成果。“这些技术看似和医疗领域关联不大,却恰好能为质子重离子设备的稳定运行,提供关键的技术支撑。”

与此同时,在医疗建筑领域数十年的实践中,也让参与设计的人员对 “以患者为中心” 有了更深刻的认知。“当技术层面的难题逐步化解,就能把更多精力放在医疗空间的核心价值上:通过流程优化减少患者奔波,用细节设计缓解患者焦虑,让空间本身也能成为辅助治疗的一份力量。”

这样的跨界优势,已在国内多个项目中得到体现 —— 从上海质子重离子医院一期,到兰州重离子肿瘤治疗中心、合肥离子医学中心,再到正在建设的成都医投华西国际肿瘤治疗中心,相关的技术与经验,也在持续助力这类医疗项目的落地与推进。

05

行业展望:从“追赶标准”到“定义中国范式”

回顾中国质子重离子医疗设施近二十年的发展,陈国亮先生感慨万千:“我们经历了从‘以设备为中心’到‘以患者为中心’的理念升级,完成了从‘追赶国际标准’到‘定义中国范式’的跨越。”

他说:“功能上,从单一治疗转向手术、化疗、放疗多学科协作的综合诊疗;技术上,随着国产设备成熟,设计更灵活,成本更低,老旧医院改造也成为可能;规划上,通过BIM、数字孪生技术实现精细化设计与智慧运维;人文上,从单纯追求技术指标,到更关注隐私保护、家庭支持与自然疗愈。”

项目二期效果图

“未来的质子重离子医疗建筑,一定是技术理性与人文温情的共生体。”陈国亮先生表示,上海质子重离子医院二期不仅是一个项目,更是中国医疗建筑设计向世界输出经验的窗口。“我们希望这里不仅是全球最大的粒子治疗中心,更成为‘人性化医疗’的全球典范。”

>

>